[3-11C] AIBのFirst in Man試験

AIB人工アミノ酸の一種であり、System Aアミノ酸トランスポーターを経由して細胞内に取り込まれ、代謝的に安定しています。3-11C AIBは11Cで標識されたPETトレーサーで、近年開発されました。System Aアミノ酸トランスポーターはアラニン、セリン、グリシンなどを細胞内に輸送し、悪性腫瘍に多く発現していることが知られています。Preclinical 試験では悪性腫瘍に強い集積があることがわかっており、ヒトに対する臨床応用が期待されています。今回、6人の健常なボランティアを対象に3-11C AIBの投与試験を行い、体内に分布するAIBの生理的な分布と放射線被ばく、そして安全性を評価しました。この研究成果は論文投稿中です。

[11C] Metの早期肺がんの予後予測能について

11C-Methionine(MET)は最も古典的なアミノ酸のPETトレーサーであり、現在では主に脳腫瘍の評価に用いられていますが、多くの悪性腫瘍に対して高い集積を示すことが知られています。今回我々は早期肺癌に対する放射線治療の前に撮影されたMET-PET/CTを遡及的に解析することで、MET-PET/CTで観察される腫瘍の集積の強さ・大きさと予後の相関について検討を行いました。この研究成果は論文投稿中です。

耳管開放症の立位CT所見について

耳管は上咽頭と鼓室をつなぐ管状の構造で、鼓室の圧力の調整に働いています。通常は閉鎖されていますが、急激な体重減少などで耳管が開放されてしまう状態になることがあり、この病気を耳管開放症といいます。耳管は重力の影響を受けるため通常の臥位で撮影するCTでは耳管開放症の患者さんでも閉鎖しているように見えることがあり、診断上の課題となっていました。今回我々は耳管開放症の患者さんに撮影した立位CTの所見を解析し、耳管開放症の病態生理を解明する研究を行っています。

頭部MR画像を用いた脳SPECT減弱補正法の開発に関する臨床研究

SPECTは人体に投与された放射性薬剤から放出されるγ線を画像化する検査ですが、目的臓器から放出されるγ線は体内の組織による散乱、減弱の影響を受けます。特に脳SPECTでは、頭蓋骨におけるγ線の減弱がSPECTのカウントに大きく影響しますが、これにはCT画像を使用する減弱補正法(CT-AC法)が有用です。しかし、認知症患者の脳形態診断には一般的にMRI検査が行われており、CT検査が行われることが少ないです。

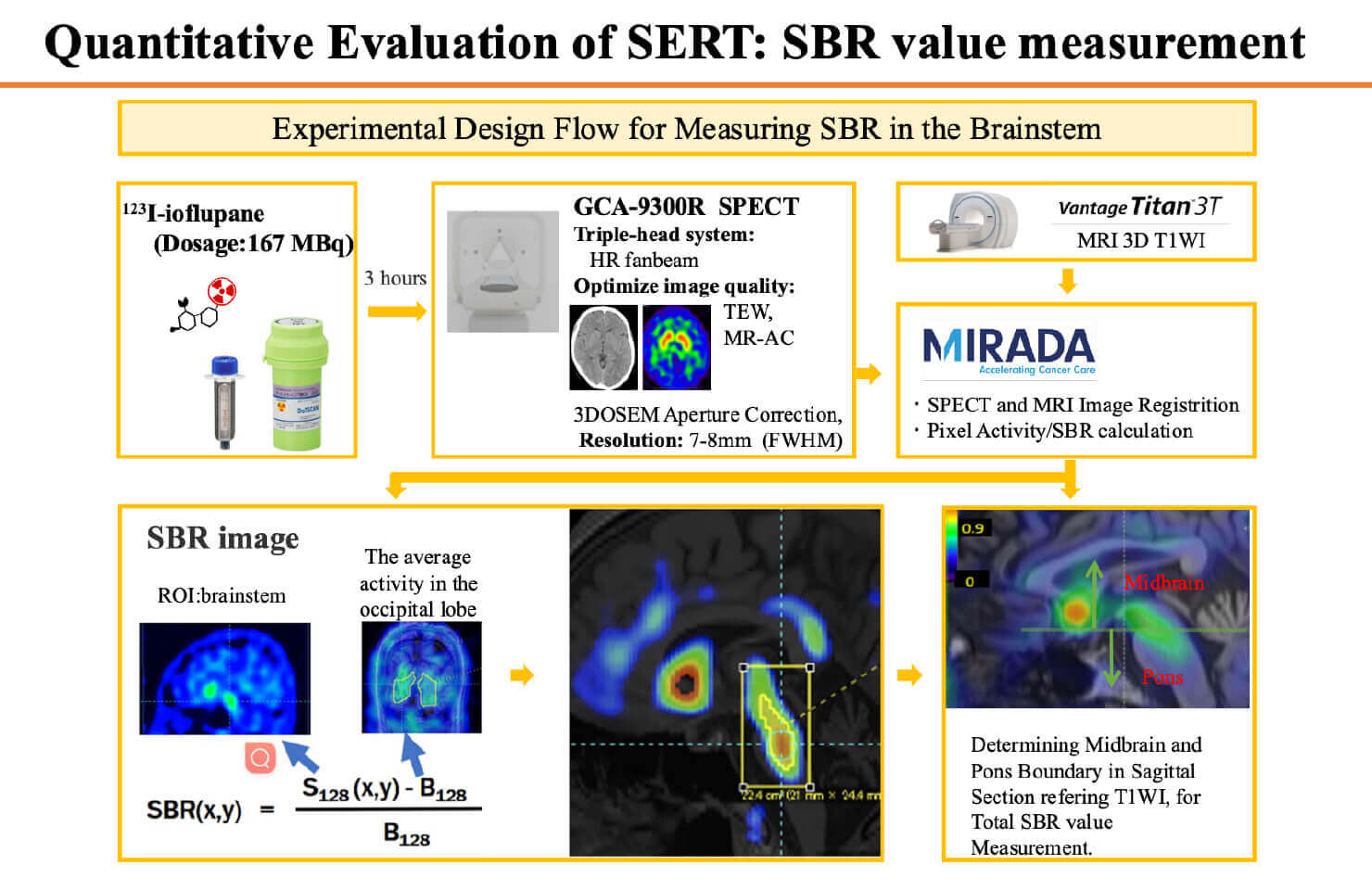

またI-123 Ioflupane SPECT(DAT SPECT)は、中脳黒質ドパミン神経の変性について評価可能な検査であり、パーキンソン関連疾患の診断に広く用いられています。一方で精神神経疾患の病態解明で重要となるセロトニン・トランスポーター(SERT)の描出も可能ですが、SPECT/CT装置の解像度では微量な脳幹部のSERTの検出が難しく、高分解能を有する3検出器SPECT装置で撮像し、CT-ACを行う必要があります。しかしパーキンソン関連疾患の形態診断もMRI検査が主体であり、MRIを用いたAC(MR-AC)が可能であれば、余分なX線被ばくの低減にもなり、より臨床に即した補正が可能となります。当院では、現在、健常人のCT、MR、SPECT(脳血流SPECT、 DAT SPECT) のデータを保有しています。本研究ではこれら健常人のCT、MR画像を学習させた人工知能のgenerative adversarial network (GAN)を用いて、脳血流SPECT、DAT SPECTに使用できるMR-AC法の開発を試みています。

リング型臓器特異性(乳房)PETの新旧装置間における撮像範囲の比較

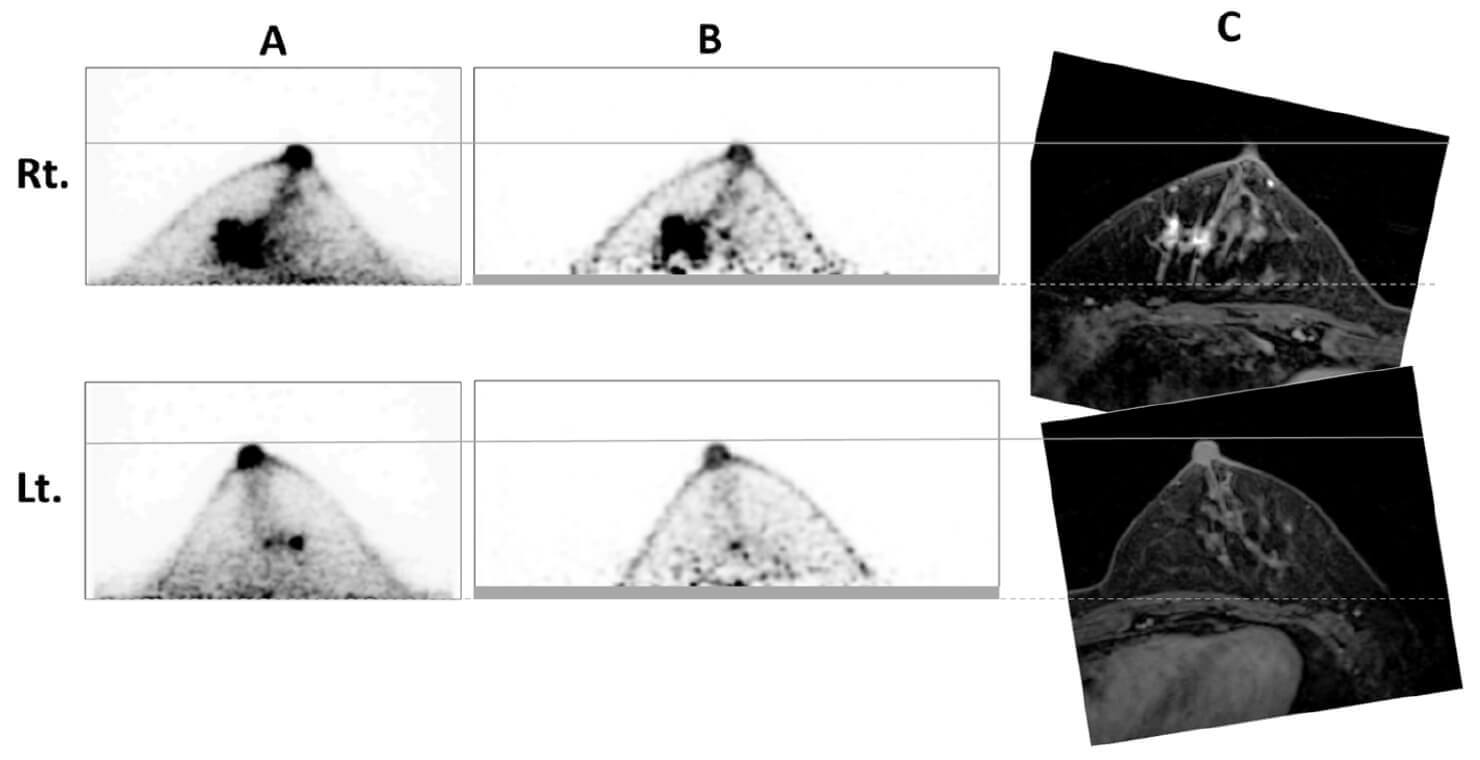

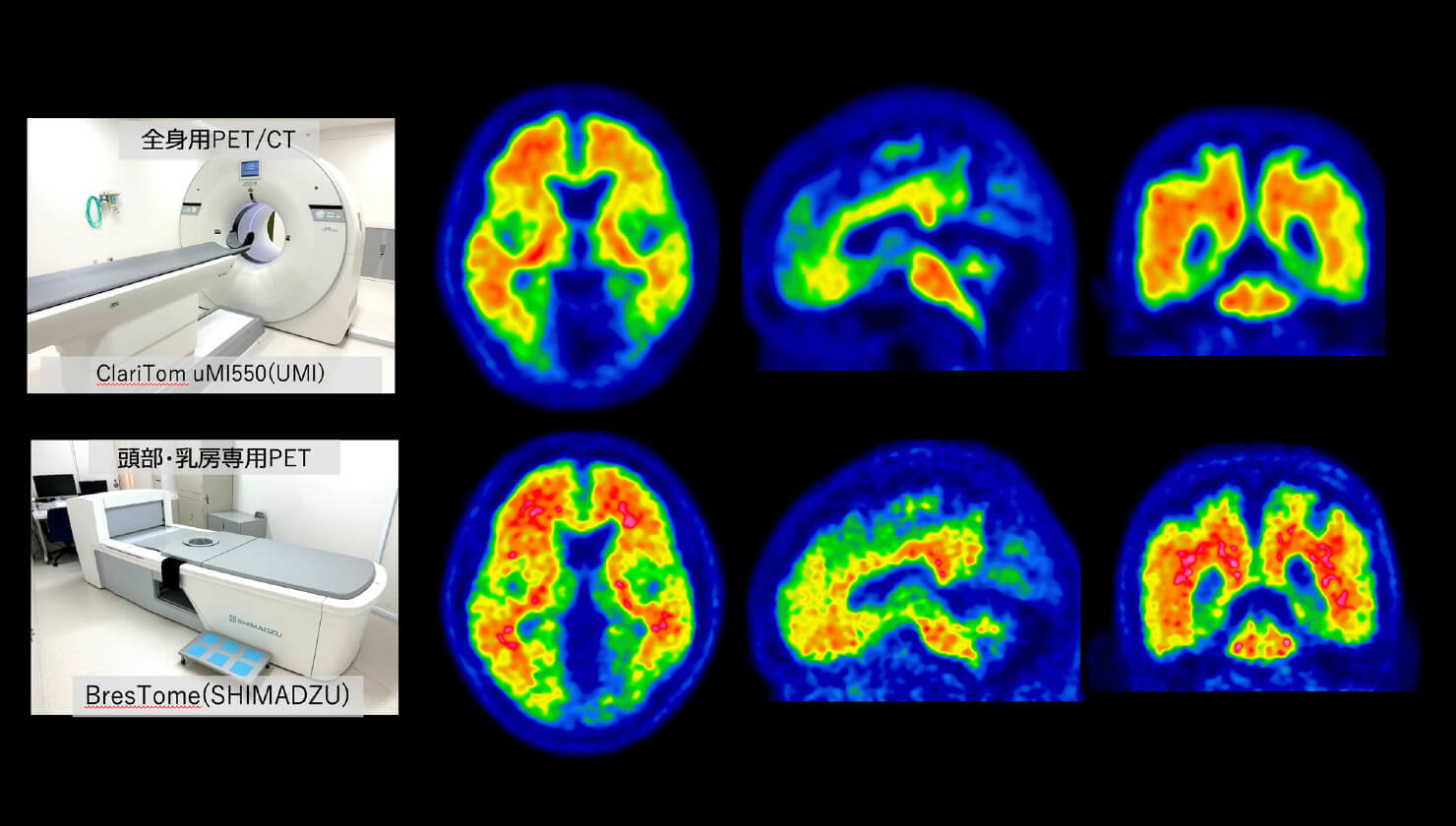

乳房専用PETは、造影乳房MRIと同程度の局所診断能をもち、乳癌の術前化学療法や乳癌スクリーニングに有用です。乳房専用PETは、造影MRIが施行できない閉所恐怖症や造影剤アレルギーの患者には適した検査ですが、MRIに比べて胸壁側の乳腺が撮像範囲から欠損しやすい(ブラインドエリアが存在する)特徴があります。乳房の上区域は乳癌の好発部位であり、特にやせ型や若齢で乳房が小さい日本人女性の上区域の乳腺は、うつ伏せ位でも下垂しにくく胸壁近くに存在するため、しばしば乳房PETの撮像範囲から外れるため、大きな問題となっています。新型乳房専用PETは、旧型に比べて検出器径が拡大し、ブラインドエリアが減少することが期待されていますが、同一被検者を両装置で撮像するという検証はされていません。本研究では、本学と共同研究機関(山梨PET画像診断クリニック、永仁会シーズクリニック)にそれぞれ導入されている新・旧の乳房PET装置を用いて同一被検者を撮像し、撮像範囲および画質の定性・定量評価を行い、PETによる乳癌の局所評価の精度管理に貢献することを目的としています。

Sato Y, et al. Diagnostics. 2024

全身型PET/CT装置(uMI550)における次世代画像再構成法の診断的評価

近年、全身用PET/CT装置の画像再構成法の発達により、以前よりも高分解度かつ定量性の高い画像が得られるようになっています。本学に導入されているUnited Imaging Healthcare社製のPET/CT装置uMI550では、次世代の新たなPET画像再構成法(HYPER iterative、uAI HYPER DLR、uAI HYPER DPR)が可能となっています。HYPER iterativeは正則化画像再構成アルゴリズムにより高い画質と定量性を両立します。AI技術を採用したuAI HYPER DLRはノイズ低減、uAI HYPER DPRはノイズ低減と高い空間分解能の両立を可能とします。従来の再構成法よりも微小病変に対して高画質で定量性の高い画像が得られるようになり、今後の臨床応用が期待されています。本研究では、乳がんを含めた悪性腫瘍におけるFDG-PET検査や、脳アミロイドPET検査などにおける新規再構成法の評価と将来的な臨床活用法の確立を目的としています。

MRONJにおける定量的骨SPECT/CTの臨床的有用性の検証

国内多施設共同研究

MRONJ(薬剤関連顎骨壊死)は、骨吸収抑制薬の使用に伴い発生する顎骨の難治性壊死であり、疼痛や感染、摂食障害など患者のQOLを大きく損なう臨床的問題を引き起こします。MRONJの診療では、 ①ステージ0の早期診断、②非侵襲的治療が行われるステージ0,1 と 手術が必要なステージ2,3との鑑別、③手術が必要な症例での最適な切除範囲の決定、④画像による客観的な治療効果判定などが臨床で解決すべき重要な問題とされています。本研究は、SPECT/CT一体型装置を用いた骨シンチ検査で得られる、 様々な3次元定量値(集積の強さを表すSUV、集積の体積であるMBV、SUVとMBVの積であるTBU)などが上述の4つの課題を解決するイメージングツールになりえるかを、国内多施設共同研究にて検証します。定量的骨SPECT/CTにより解決されることが本研究にて証明できれば、施設間の標準化が可能になり、MRONJ患者の大きな福音となる重要な研究となります。

研究代表施設:兵庫医科大学。

参加施設:近畿大学、群馬県立県民健康科学大学、慶慶應義塾大学、国立がん研究センター、高知大学、藤田医科大学。

CT、MRIを用いた脳神経疾患の診断・病態解析に関する研究

当教室では、脳腫瘍や脳血管疾患をはじめとした様々な脳神経疾患の画像診断・評価におけるCTおよびMRIの先進的活用に関する研究を行っています。最先端の画像技術を駆使し、臨床現場での応用を視野に入れ疾患の鑑別診断の精度向上を目指した研究を進めています。

脳腫瘍の画像診断においては、磁気共鳴スペクトロスコピー(MRS)、灌流画像(PWI)などの機能的MRI技術を活用し、腫瘍の生物学的特性を反映した画像診断に関する研究を行っています。MRSを用いた代謝マーカー解析は、腫瘍の悪性度評価や,腫瘍と非腫瘍性病変の鑑別に応用されています。また、造影MRI(DCE、DSC-MRI)を用いた灌流評価は、血管新生の程度や、血漿から間質への移行速度定数の評価、治療効果判定に応用されています。これらの代謝機能診断技術を組み合わせることで、従来の診断精度をさらに向上させることが可能となっています。また、定量的画像解析技術を活用した新しい画像診断法の開発にも取り組んでいます。

脳血管疾患においては、超高精細CT(UHR-CT)による微小血管病変の解析や、灌流画像(CTP)を用いた脳虚血領域の画像診断に関する研究を行っています。超高精細CT画像に最新のディープラーニング再構成を組み合わせた画質改善技術を活用し、微細な血管病変の描出を試みています。これにより、従来の画像技術では捉えきれなかった血管異常を可視化し、より正確な診断と治療計画の策定に貢献できる可能性があります。また、灌流画像(CTP)は、造影剤を用いて脳の血流状態を動的に解析し、脳卒中や慢性虚血性病変の診断において重要な役割を果たします。この手法により、脳血流量(CBF: Cerebral Blood Flow)、脳血液量(CBV: Cerebral Blood Volume)、平均通過時間(MTT: Mean Transit Time)などの指標を定量的に評価し、虚血による血流低下の程度や可逆性の有無を判断することが可能となります。灌流異常の分布や範囲を詳細に解析することで、急性期脳梗塞の治療適応の決定や慢性期虚血の病態把握、治療方針決定に役立てられます。