画像診断

CT部門

当施設ではキヤノンメディカルシステムズ製の超高精細CT1台、立位CT1台、320列面検出器CT2台、80列マルチスライスCT1台を導入しており、年間約77,000件(2023年度)のCT検査を行っています。Deep Learningを用いた再構成技術のAdvanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)やデュアルエナジー技術のSpectral Imaging Systemを応用し、低被ばくかつ高画質のCT画像を提供します。

Aquillion Precision

高密度な検出器を搭載する超高精細CTです。従来に比べ面内・体軸方向にそれぞれ2倍の空間分解能が得られます。これまで検出不可能だった細かな生体情報を得ることができるCT装置です。

Aquillion ONE(立位)

立位や座位で撮影することが可能な国内でも希少なCTです。立位時のみに痛みなどの症状が発生するような膝関節症や椎間板ヘルニアの整形疾患、腹壁ヘルニアなどの診断に有効です。また、靴を脱いで横になる必要がないため、患者さんの負担軽減や検査時間の短縮にも繋がります。

Aquilion ONE

0.5mm幅のX線検出器が320列並んでいる面検出器CT(ADCT:Area Detector CT)です。160mm(0.5mm×320列)の撮像範囲を有するため、脳や心臓を1回転で撮像することができます。1回転の最大スピードは0.24秒と高速ですので、心臓や小児の検査など動いてしまう被写体でもブレを少なく撮像することができます。

MRI部門

MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像)は、強力な磁場と電波を利用して人体内部の詳細な画像を非侵襲的に取得する装置です。X線やCTのように放射線を使用しないため被ばくの心配がなく、軟部組織(脳・脊髄・筋肉・関節・内臓など)の描出に優れています。MRIの基本原理は、水素原子核(プロトン)の核磁気共鳴(NMR:Nuclear Magnetic Resonance)現象を利用することにあります。人体の約60%は水分でできており、その中に含まれる水素原子は磁場に反応します。この状態に高周波パルスを照射するとプロトンがエネルギーを吸収し、パルスを止めると元の状態に戻る際に信号を放出します。この信号を検出しコンピュータで処理することで、詳細な画像を構築します。このプロセスにより、組織ごとの水分量や緩和時間(T1・T2)を解析し、詳細なコントラストを持つ画像を生成することができます。MRIの大きな特徴の一つは、組織のコントラストが優れていることです。T1強調画像、T2強調画像の信号パターンを基本として、さまざまな疾患の鑑別に使用されます。当院のMRI部門では、キヤノンメディカルシステムズ製の最新MRI装置を4台、フィリップス製のMRI装置を1台導入しており、最先端の画像診断技術を活用して患者さんの診断・治療に貢献しています。キヤノンメディカルシステムズの最新MRIでは、AIを活用したノイズ除去技術や高速撮像技術が導入されており、より短時間で高画質な画像を取得することが可能です。これにより、長時間の検査が困難な患者さん、小さなお子様、ご高齢の方にも優しい検査が実現されます。また救急・緊急検査にも対応しており、24時間体制で迅速な画像検査を行っています。脳卒中など迅速な対応が求められる救急疾患に対してMRIを活用することで、正確な診断と適切な治療方針の決定を支援しています。当部門では診断だけでなく最先端の研究活動にも力を入れており、多岐にわたるプロジェクトが進行中です。他科との連携も密に行い総合的な診断・治療の提供を目指しています。

核医学

核医学の概要

核医学とは、放射線を放出する「放射性医薬品」を体内に投与し、その動きを特殊なカメラで撮影することで、病気の診断や治療に活用する分野です。X線写真やCT、MRIは体の形態を評価できるのに対し、核医学では体の機能や代謝の状態を画像化できるため、より詳細な情報を得ることができます。

核医学の代表的な診断法

PET(陽電子放射断層撮影)とSPECT(単一光子放射断層撮影)が代表的な診断方法です。PETは、がんの診断や脳疾患の診断、研究などに利用され、特に「FDG-PET」と呼ばれる方法では、がん細胞がブドウ糖を多く消費する性質を利用し、体内に投与した放射性ブドウ糖(FDG)の分布を画像化します。SPECTは心臓や脳の血流を調べたり、骨転移を診断したりする際によく使われます。

核医学の治療応用

核医学では、放射性医薬品から放出される放射線を利用し、疾患の治療をすることも可能です。例えば、甲状腺がんやバセドウ病の治療には「放射性ヨウ素(I-131)」が使われ、甲状腺組織やがんを選択的に破壊します。また、近年では神経内分泌腫瘍や前立腺がんの治療に使われる放射性医薬品も開発され、個別化医療の一環として注目されています。

安全性と将来性

放射性医薬品の使用量は極めて少なく、人体への影響は最小限に抑えられています。また、核医学の進歩により、より精密で負担の少ない診断や治療が可能になっています。今後は人工知能の活用や新しい放射性医薬品の開発により、さらに発展が期待されています。

検査と治療

PET検査

PET検査は、特にがんの診断や進行度、治療効果を判定する場合に活用されており、当院ではSIEMENS社製の全身用PET/CT装置、United Imaging Healthcare社製の半導体全身用PET/CT装置、SHIMADZU社製の最新型頭部・乳房専用PET装置の計3台で、年間約4000件のPET検査を実施しています。頭部、乳房撮影に特化した高分解能装置では、乳がん術前の精密検査を年間300件以上行なっているほか、てんかんの患者さんに対するF-18 FDG-PET検査などを行っており、分解能に優れた画像を提供しています。近年では、アルツハイマー病の患者さんの脳に蓄積する「アミロイドβ」という異常なタンパク質を直接画像化できるPET検査も保険で受けることができるようになり、アルツハイマー病新薬の適応可否を決める重要な検査も核医学で行われています。

SPECT検査

当院では、キヤノンメディカルシステムズ製の3検出器型高分解能SPECT装置、SIEMENS社製の全身用SPECT/CT装置2台を含む計4台を保有しており、年間約5,000件の検査を実施しています。脳神経領域では、認知症・変性疾患や脳血管障害の診断に用いられる脳血流検査やドパミントランスポーターイメージングを高分解SPECT装置で行っています。また、SPECT/CT装置を用いた心筋シンチグラフィや骨シンチグラフィは、心疾患やがんの骨転移の診断に重要な役割を果たしています。

核医学内用療法

身体の外部から放射線を照射する放射線治療と異なり、核医学内用療法では、標的となる病巣に特異的に集まる放射性医薬品を患者さんに投与し、体内から治療を行います。バセドウ病に対する放射性ヨウ素(I-131)内用療法は、外科的手術に比べて侵襲が少なく、抗甲状腺薬に比べて治療期間が短く、副作用や合併症も少ない治療法です。この治療は外来で実施することが可能です。また、甲状腺がん手術後に行われるI-131内用治療(アブレーション)や、去勢抵抗性前立腺がんの骨転移に対するラジウム(Ra-223)治療も提供しています。さらに、近年では膵臓や消化管に発生する神経内分泌腫瘍に対し、ルテチウム(Lu-177)を用いたペプチド受容体放射線核種治療(PRRT)が施行可能となり、最先端の核医学治療を行っています。

セラノスティクスセンター

セラノスティクス(theranostics)とは、治療を意味するtherapeuticsと、診断を意味するdiagnosticsを一緒にした新しい概念です。本学では、診断および治療用放射性核種の合成から、核医学治療まで行うことが可能な「セラノスティクスセンター」を2023年に設立しました。地下1Fにあるサイクロトロンでは、C-11やF-18、Ga-68など様々な短半減期放射性核種を製造することができ、がんのPET診断に用いるF-18 FDGも自家合成しています。1Fのセラノスティクスエリアでは、神経内分泌腫瘍に対するPRRTを行なっており、近々前立腺がんに対するルテチウム治療も予定しています。

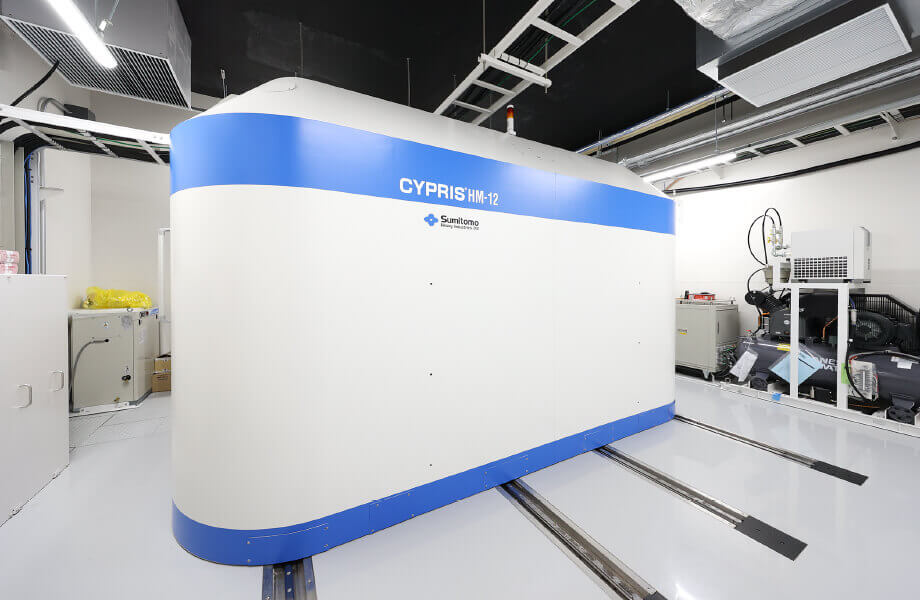

サイクロトロン

ホットセル